por Alê Garcia

Década de 1960, Estados Unidos, e você, assim como todos naquele momento, está imerso no caldeirão de transformações pelas quais o mundo vem passando e que fazem daquele país um vórtice propício para promover e abraçar mudanças realmente profundas.

Movimentos sociais irrompem nos centros urbanos mais significativos com manifestações, marchas, greves e tantas outras formas de protesto. Eles buscam modificar a sociedade estadunidense — e nós dois sabemos que não só conseguiram isso, como foram fundamentais para ajudar na transformação da sociedade em muitos outros países.

As exigências? Na essência, a ampliação e manutenção de direitos civis e justiça social. No detalhe, Martin Luther King Jr., pastor protestante e ativista político, criava formas de garantir a igualdade de direitos para os afro-americanos.

Porém não só Martin Luther King Jr. bradava por mudanças que trouxessem justiça: o Movimento Feminista buscava igualdade de gênero e o fim da discriminação contra as mulheres; o Movimento dos Direitos dos Indígenas Americanos lutava pelos direitos dos povos indígenas dos Estados Unidos, incluindo a restauração de suas terras e o respeito à sua cultura e identidade; e a comunidade LGBTQIA+ reivindicava igualdade de direitos, exigindo mudanças tão drásticas quanto fundamentais, como a remoção da homossexualidade da lista de doenças mentais da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Década de 1960, Estados Unidos, e você, assim como alguns outros naquele momento, é um leitor voraz de ficção científica — gênero em que tudo é possível; gênero que pode advertir e levar em consideração formas alternativas de sociedade, de pensamento lógico; gênero que pode subverter nossa ideia de humanidade, porque bebe do caldeirão de transformações pelas quais o mundo passa — e se interessa pelo que essa literatura está conseguindo produzir, construindo não só um futuro hipotético, mas adicionando a essas hipóteses os elementos que vão torná-la (sim, a ficção científica!) um tipo de agente também capaz de promover e abraçar mudanças realmente profundas.

Ora, a literatura como um todo não existe também para isso? Para analisar os possíveis efeitos da ciência, da tecnologia, da organização social e da interação política e, estimulada por imaginação e criatividade, nos colocar fora de caminhos já conhecidos? Fora de trilhas muito estreitas e de modelos comuns do que seja fazer, pensar, viver e compreender?

Mas, então, por que praticamente ninguém estava fazendo isso naquele momento?

Por que, justo ela, a ficção científica, que deveria se antecipar a mudanças e modelos fartamente conhecidos, estava, naquele período, perpetuando modelos de masculinidade branca e heteronormativa? Por que mulheres continuavam sendo retratadas como personagens secundárias ou objetos sexuais e, título após título, a ficção científica estadunidense dos anos 1960 eternizava os mesmos padrões de gênero, comportamento, sexualidade e masculinidade?

Na época, aquele que é considerado um dos pais fundadores da ficção científica nos Estados Unidos, Robert A. Heinlein, lançou duas obras: Glory Road, em 1963, e The Moon is a Harsh Mistress, em 1966. E. E. Smith colocou nas mãos dos leitores Subspace Encounter, em 1965, e Poul Anderson, antes dele, The High Crusade, em 1960. Clifford D. Simak publicou Way Station em 1963. Estes, junto com autores como Philip K. Dick, com Androides sonham com ovelhas elétricas?, em 1968 — base para o filme Blade Runner —, Arthur C. Clarke, com 2001, no mesmo ano, e Frank Herbert com Duna, em 1965, fizeram a mesma coisa: reproduziram, quase totalmente, os mesmos padrões de sociedade, gênero, sexualidade e comportamento — ainda que em mundos, tempos e galáxias diferentes.

No entanto, avancemos com boas notícias: vários autores vinham desafiando normas sociais e explorando novas possibilidade de maneira inovadora e ousada em suas obras: Ursula K. Le Guin, com A mão esquerda da escuridão, de 1969, é exemplo disso. Chegando à década de 1970, temos Joanna Russ com The Female Man, em 1975, e Octavia E. Butler com Kindred, em 1979, só para citar alguns que foram capazes de nos impressionar com a capacidade imaginativa e especulativa da ficção científica.

Mas agora voltemos aos anos 1960. Porque foi naquele momento que o escritor, cujo livro você está lendo, desafiou normas e analisou temas pouco — ou nada — explorados em obras similares.

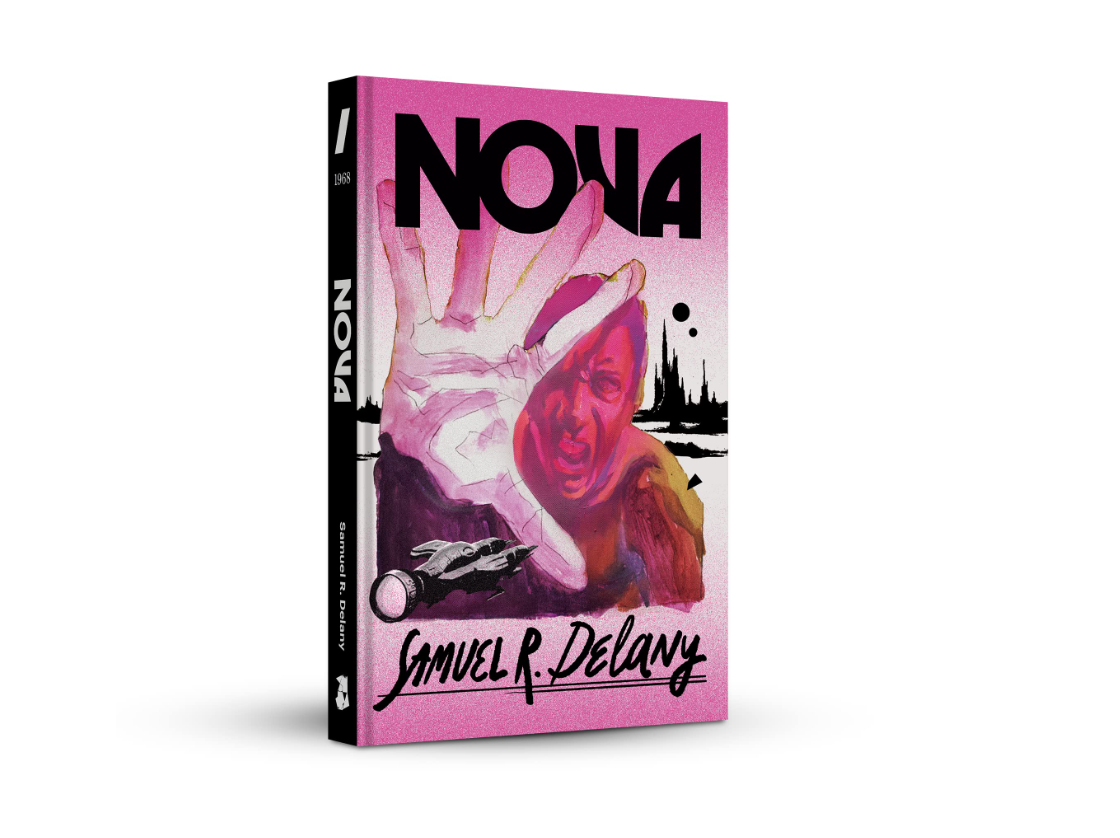

Alguém disse que a expectativa é a mãe do desastre. Eis que agora você tem as mais altas expectativas em relação a essa leitura. Mas é preciso que saiba que essa máxima não se mantém necessariamente como verdade. É preciso grande dose de inovação e busca diligente de rompimento com o padrão para produzir obras capazes de serem enaltecidas anos à frente de sua primeira vinda ao mundo e ser descrito como “o melhor escritor de ficção científica do globo”. Isso foi dito pelo respeitado crítico de ficção científica Algis Budrys exatamente para o autor de Nova, Samuel R. Delany.

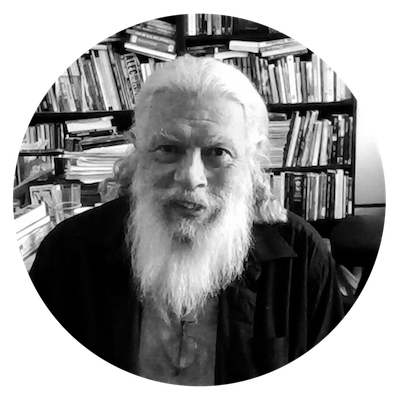

Samuel R. Delany, assim como Octavia E. Butler mais tarde — e felizmente o cenário progrediu muito nesse sentido —, era uma espécie de anomalia no mundo da ficção científica, na época um gênero predominantemente branco com traços de conservadorismo político.

Seu grande desejo na ficção científica foi também seu leitmotiv: retratar um futuro cultural e racialmente heterogêneo. Se as representações da ficção na época eram baseadas no padrão da classe média estadunidense branca, a Delany não interessava retratar essa monocultura: seus personagens são sempre situados por língua, história e classe. E isso o distancia mesmo de certos escritores que fizeram algum esforço para representar um futuro multirracial. Robert Heinlein, é preciso ser justo, com Tropas estrelares, em 1959, foi capaz de impressionar o então adolescente Delany graças à maneira casual como lidou com o fato de o protagonista ser uma pessoa de cor e descendente de filipinos. O que os diferencia, no entanto, é a falta de senso de diversidade no trabalho de Heinlein. Algo totalmente diferente da pluralidade cultural de Delany.

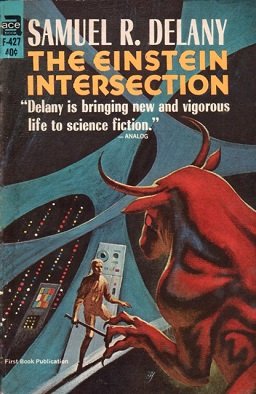

Estadunidense nascido em 1o de abril de 1942, no Harlem, então epicentro cultural da comunidade negra do país, Samuel R. Delany é um homem gay que foi casado com uma mulher por doze anos; é um homem negro que, por causa da tez clara, é regularmente solicitado a identificar sua etnia. Com o primeiro livro, publicado aos dezenove anos, The Jewels of Aptor, o autor já foi digno de nota pela abordagem filosófica e contemplativa por meio de reflexões sobre a natureza da vida, da morte e da imortalidade. Nos seis anos seguintes — com mais oito romances de ficção científica lançados, entre eles os vencedores do prêmio Nebula, Babel-17, em 1966, e The Einstein Intersection, em 1967 —, o foco nos temas sexualidade, etnia e gênero (como o poliamor entre três pilotos de espaçonaves em Babel-17, ou a colonização alienígena e a relação entre os marginalizados e a história em The Einstein Intersection), o distinguiu de outros autores. Mesmo quando ambientado em mundos fantásticos, como Star-Pit, cidade que ocupa a periferia da galáxia, ou Nevèrÿon, antiga terra repleta de dragões cujos habitantes estão apenas aprendendo a escrever, o trabalho de Delany reflete mudanças geracionais e preocupações sociais.

Talvez parte do entendimento de como Samuel R. Delany alcançou esse nível se deva aos vários autores que sempre foram referência para sua escrita: nomes como James Baldwin e sua capacidade de abordar questões sociais e políticas na ficção; William Burroughs e suas técnicas literárias experimentais; Vladimir Nabokov e sua habilidade de criar personagens complexos e explorar temas universais de forma sofisticada; Thomas Pynchon e os elementos de vanguarda literária, explorando temas complexos de modo inovador; e Franz Kafka e sua capacidade de tratar de assuntos como alienação e isolamento, bem como elementos surrealistas, foram fundamentais para que Delany chegasse aqui, ao Nova.

Publicado em 1968, trata-se de um livro no qual Delany abraçou descaradamente a ópera espacial — na época um subgênero desclassificado na ficção científica — para criar um futuro distante, mais especificamente o século XXXII, em uma sociedade altamente tecnológica e pós-industrial, mas também marcada por conflitos raciais e sociais — e onde a leitura do tarô é considerada científica e precisa.

As viagens espaciais são mais rápidas do que a luz, há incontáveis planetas colonizados e fusão generalizada de humanos e máquinas em ciborgues. Ademais, a maneira como os personagens de Delany se conectam à tecnologia plantou as sementes de um subgênero que floresceria na década de 1980: o cyberpunk. É nesse cenário que Delany nos apresenta uma obra que aborda de forma direta e corajosa questões raciais e culturais. Nova é uma crítica poderosa ao racismo e à opressão, e apresenta personagens negros complexos e multifacetados, que vão além dos estereótipos muitas vezes encontrados na ficção científica da época. Delany também explora no livro temas como identidade, poder e opressão, criando um texto atemporalmente relevante.

Com visão avançada do futuro, abordagem inteligente de questões raciais e culturais, e narrativa complexa e envolvente, Nova se converteu em uma obra essencial para qualquer pessoa interessada em explorar a literatura e a imaginação humana. Importante não apenas para a ficção científica, assim como para a cultura e a história afro-diaspórica.

Vale ressaltar que todas essas características são inovadoras naquele período e ajudaram a moldar a ficção científica e a fantasia como gêneros mais inclusivos, complexos e literários. Delany influenciou muitos escritores que vieram depois dele porque fez desse gênero uma ferramenta e uma arte para nos colocar fora de caminhos já conhecidos. Foi por nos colocar fora de trilhas estreitas e de modelos comuns que seu legado pode ser visto em tantos autores contemporâneos, continuando a ser fonte de inspiração para escritores que buscam desafiar as convenções do gênero — coisa que Samuel R. Delany tão contínua e habilmente fez.

Alê Garcia é escritor, finalista do prêmio Jabuti e ganhador do prêmio literário da Fundação Biblioteca Nacional. Autor de A sordidez das pequenas coisas, Agora que estamos de volta, Cachorro correndo sem cabeça, além de ter participado de diversas coletâneas. Em 2022 lançou Negros gigantes, autobiografia unida às histórias de doze personalidades negras fundamentais na sua formação. É considerado um dos vinte creators negros mais inovadores do país segundo a revista Forbes.